ディアウォールで天井が抜けた原因と対処法を紹介!安全に使う方法と代用アイテムを解説!

スポンサードリンク

ディアウォールを設置したのに「天井から抜けた!」「天井そのものが抜けた!」と焦った経験はありませんか?

せっかくDIYで棚や仕切りを作ったのに、すぐ外れてしまうと不安になりますよね。

特に、賃貸だと天井や床を傷つけないか心配にもなるので、「ディアウォールは使うべき?使わないべき?」と迷う方も多いと思います。

結論、ディアウォールが天井から抜けたり、ディアウォールで天井が抜けたりする原因は5つあります。

- 設置の圧力不足

- 天井の強度の問題

- 床や天井が水平でない

- 長期間の使用による劣化

- 誤ったサイズの木材を使用

この記事では、ディアウォールが天井から抜けたり、ディアウォールで天井が抜けたりする原因と、その対処法、さらに安全に使うコツや代替アイテムまで詳しく紹介します。

記事を読み終わると、「安心して使えるディアウォールの使い方」が分かりますよ!

\DIY初心者でも棚が簡単に作れるディアウォール♪/

ディアウォールで天井が抜けたりの失敗をする原因5つ!

ディアウォールが天井から抜けたり、ディアウォールで天井が抜けたりする原因を5つ紹介していきます。

①ディアウォールを設置した時の圧力不足で天井から抜ける

ディアウォールは、突っ張り式で木材を固定する仕組みになっています。

そのため、木材と天井・床の間にしっかりとした圧力がかかっていないと、簡単に外れてしまうことがあります。

特に、カットした木材の長さがほんの数ミリ短いだけでも、十分なテンションがかからず「スッ」と抜けてしまうことが多いんです。

DIY初心者の方が失敗しやすいポイントでもありますよ。

木材は天井高マイナス45mmでカットするのが推奨ですが、実際には家によって天井の高さが微妙に違ったり、床の沈み込みがあったりしますよね?

そうした誤差を見落とすと、ディアウォールがしっかりと突っ張れなくて設置不良の原因になります。

「ちょっとキツめに突っ張らせるくらいがちょうどいい」と覚えておくと失敗しにくいですよ。

我が家が賃貸住まいの頃は、ちょっとキツめを意識したサイズでカットして使っていました。

少し余裕をもたせて、紙やすりなどで削りながら調整できるようにするのもいいですよ!

②天井の強度のある位置を意識しないと天井が抜ける?

天井の材質によっては、ディアウォールが安定しにくい場合があります。

特に石膏ボードのような柔らかい素材は、場所によっては圧力をかけるとグッと沈んでしまいます。

例えば、ディアウォールで強く突っ張った時に、天井が抜けたり浮いたりしたと投稿している人もいます。

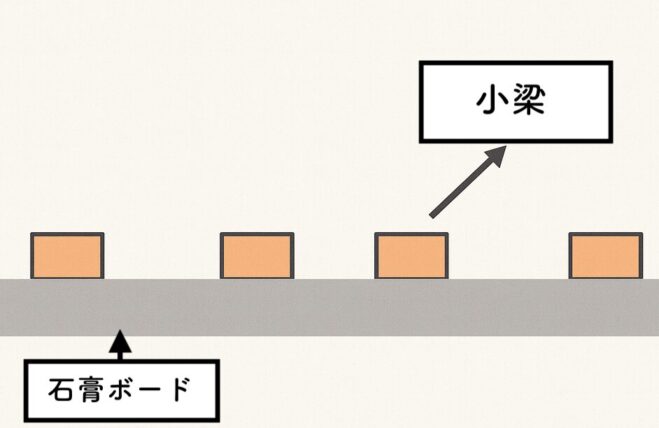

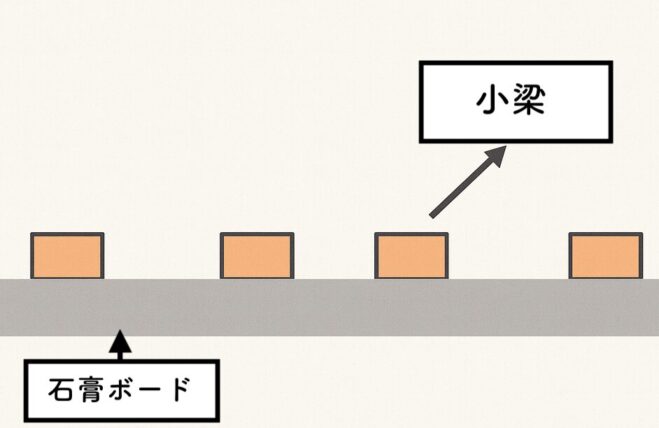

賃貸の天井は、ほぼ石膏ボードです。

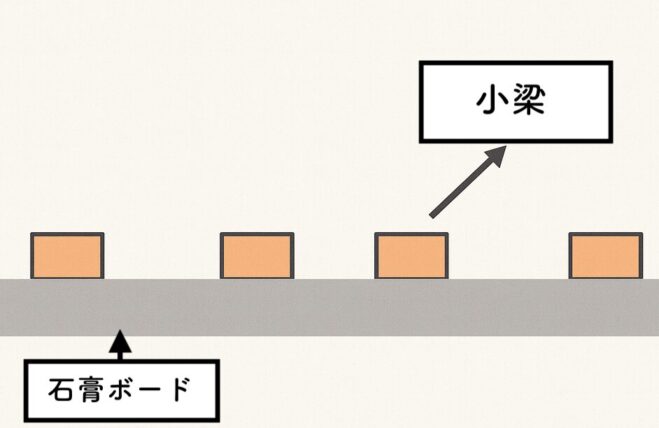

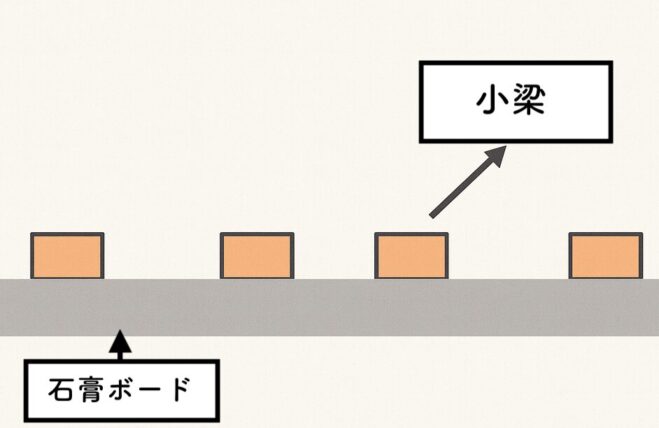

その石膏ボードの天井の裏側は、梁(はり)といった骨組みでできています。

大梁という大きな骨に小梁という小さな骨組みがたくさん張り巡らされているのですが、その小梁が裏にある部分の天井は頑丈で抜けません!

なので、石膏ボードの裏側に小梁のある部分でディアウォール突っ張るようにすると、天井が抜けるという失敗は起こりません。

石膏ボードの天井は、強度がある木製天井やコンクリート天井に比べると、やはり安定感ややは劣ります。

賃貸の場合、天井が石膏ボードのことが多いので注意してくださいね!

スポンサードリンク

③ディアウォールと床や天井が水平でないと天井から抜ける

ディアウォールを上手く突っ張れなくて抜ける意外と多い原因が、「床や天井の水平が出ていない」というケースです。

古い家や賃貸物件だと、床がわずかに傾いていたり、天井がたわんでいたりすることがあります。

この場合、ディアウォールを設置しても木材がまっすぐ立たず、圧力が一方向に逃げてしまいうので固定力が落ちてしまいます。

その結果、設置してしっかりと突っ張ったつもりのディアウォールも抜けやすくなります。

水平器を使って確認し、必要ならゴム板やクッション材を挟んで調整するのがおすすめです。

ほんの1〜2度の傾きでも、設置したディアウォールを長期間使用するとグラつきが大きくなってしまいます。

DIYは、「見えない部分をどれだけ丁寧に整えるか」が大事なんです。

水平をとる作業をサボると後に失敗が起こりやすくもなるので、絶対に「水平器」は使ってくださいね!

④ディアウォールを長期間使用したことによる劣化で天井から抜ける

ディアウォールを長期間使っていると、どうしても部品やゴムが劣化してきます。

特に、ゴム部分は経年劣化で硬化や摩耗が進み、設置力が落ちてしまうと思っていてください。

そして、設置している木材自体も湿気や乾燥の影響で伸縮していきます。

その結果、設置当初はしっかりと突っ張って固定されていたのに、数年後にはユルユルになって抜けてしまうことがあります。

定期的に点検して「ちょっと緩んでるな」と思ったら、再度しっかりと突っ張れるように調整するか、新しいディアウォールに交換するのが安心ですよ。

ディアウォールは長く使えるDIYアイテムですが、やっぱり消耗品の一種です。

ディアウォールで設置した棚はこまめにチェックして、急に緩んだと感じることがあれば、交換やしっかりと設置をやり直してください。

そうすることで、ディアウォールが倒れて怪我をするなどの失敗や事故を防げますよ♪

⑤ディアウォールで誤ったサイズの木材を使用して抜ける

ディアウォールは2×4材に対応しています。

つまり、断面サイズが38mm×89mmの木材で設計されているのですが、これを知らずに微妙に違うサイズの木材を使ってしまう方もいます。

「2×4っぽいから大丈夫だろう!」と思って買ったSPF材やホームセンターの端材が、実際には数ミリサイズが違っていたなんてケースも多いです。

また、長さをカットするときに1cm以上短くしてしまうと、それも固定力不足の原因になって天井から抜けてしまいます。

サイズ感はシビアに守る必要があるので、購入前に必ず「2×4対応」と書かれた木材を選んでください。

分からない場合は、ホームセンターの人に確認するのが一番確実ですよ♪

続いて、ディアウォールが天井から抜ける原因の対処法を4つ紹介していきますね!

ディアウォールが天井から抜ける原因の対処法4つ

ディアウォールが天井から抜けたり、ディアウォールで天井が抜けたりする時の対処法を4つ紹介します。

①ディアウォールは正しい手順で設置する

ディアウォールは、正しい手順で設置することが大切です。

ディアウォールの取り付けは「床→木材→天井」の順で設置するのが鉄則です。

逆に、「天井側から押し込む方法」だとうまくテンションがかからず、抜けやすくなります。

木材を立てる際は、まず床にしっかり木材を垂直に置き、そこからディアウォールを装着した上部を天井に押し込むようにします。

このとき、必ず水平器で垂直を確認してください。

そして、設置後は手で軽く揺すってみて、グラつきがないかをチェックしてみてください。

ぐらつきが残っている場合は、再度取り外して設置をやり直すのがベストです。

力任せに押し込むのではなく、正しい流れで設置することが安定性に直結しますよ。

実は、私も「天井に先に押し当ててから床に置く」やり方をしてしまい、すぐに抜けてしまう失敗をした経験があります。

基本の設置方法を守るだけで安定感が全然違うので、必ず「正しい設置手順」で設置してくださいね♪

②天井の強度のある位置を意識して設置する

ディアウォールが安定しにくい場合での設置は、天井が抜けてしまう危険があります。

特に石膏ボードのような柔らかい素材の天井は、場所によっては天井が抜けやすいです。

実際に、「天井が抜けた!浮いた!」なんてブログで投稿している人もいるくらいです。

賃貸の天井は、ほぼ石膏ボードです。

その裏側は、梁(はり)といった骨組みでできています。

大梁という大きな骨に小梁という小さな骨組みがたくさん張り巡らされているのですが、その小梁が裏にある部分の天井は頑丈で抜けません!

なので、石膏ボードの裏側に小梁のある部分でディアウォール突っ張るようにしてください。

すると、天井が抜けるという失敗は起こりませんよ。

天井をコンコンとノックすると、音の違いで梁のある部分が分かります。

賃貸の場合は天井が石膏ボードのことが多いので、「梁のない部分で突っ張って天井が抜けた!」なんて失敗がないように注意してくださいね♪

③ディアウォールをゴム板や滑り止めで補強する

天井や床との接地面に「ゴム板」や「滑り止めシート」を挟むと、ディアウォールを抜けにくくすることができます。

ディアウォールの内部にはもともとゴムが入っていますが、それでも天井の素材によっては滑ってしまうことがあるんです。

特に、フローリングや石膏ボードは摩擦が少ないため、補強シートを追加すると安定感がグッと増しますよ。

我が家も「なんだかちょっと滑って怖いな…」と感じたときに、滑り止めマットをカットして挟みました。

手で掴んで揺らしてもびくともしなくなるくらいに一気に安定して、安心感が増しましたよ。

ちょっとした工夫で体感的にも安心感が全然違うので、ぜひ試してみてください♪

④木材の長さはしっかりときっちりと調整する

ディアウォールは、木材の長さが適切でないといくら正しく設置しても抜けやすくなります。

推奨は「天井高−45mm」ですが、これはあくまで目安です。

実際の部屋のコンディションによっては、数ミリ単位での調整が必要になります。

我が家の場合は、マイナス40mmでカットしてしっかりと突っ張れたこともあります。

もし、ディアウォールが緩くて抜けてしまった場合は、一度木材を外して長さを測り直して再度設置をやり直してくださいね!

「もったいないから…」と木の板を挟んで強度を上げたつもりで使い続けるのは危険ですよ!

続いて、ディアウォールを安全に使うためのコツを5つ紹介していきますね!

スポンサードリンク

ディアウォールを安全に使うためのコツ5選!

ディアウォールを安全に使うためのコツを5選つ紹介していきます。

①ディアウォールには重いものは乗せすぎない

ディアウォールは「突っ張り式」の構造なので、耐荷重には限界があります。

特に本棚やハンガーラックとして使うときに「つい詰め込みすぎてしまう」というのはよくある失敗です。

メーカー推奨の耐荷重は条件によって異なりますが、一般的には1本あたり20〜30kg程度までが目安とされています。

想像以上に軽めの設計ですよね?ディアウォールは、重量物には向いていないんです。

例えば、大容量の本棚を作る場合は、1本の支柱に負担を集中させず、2〜3本の支柱で分散させることが大切になってきます。

また、「重い本は下の段」「軽い雑貨は上の段」と配置を工夫すると安定性が増しますよ♪

ディアウォールは「簡単DIY」の味方ですが、どれだけ積んでもOKな万能DIYではないです。

無理は禁物なので、「置き過ぎ」には注意してくださいね♪

ディアウォールで「飾り棚」をDIYした時の作り方の手順は、下記の記事で紹介しています。

ディアウォール棚✕おしゃれ壁紙で、ディアウォールでもおしゃれな飾り棚が作れますよ♪

②ディアウォールの設置は必ず水平器で確認する

安全性を高める上で意外と軽視されがちなのが「水平・垂直の確認」です。

ディアウォールは少しでも傾いていると、突っ張り力が偏って安定しなくなります。

目視だけで「まっすぐ立っている」と思っても、実際には傾いていることがありますよ。

そうなると、結果的に数日後にディアウォールがズルッと抜けるという原因になるんです。

水平器は100均やスマホアプリでも代用可能ですが、精度を考えると100均以外での購入がおすすめです。

設置前と設置後に水平を確認するだけで、安定感は段違いになりますよ。

ほんの数ミリの違いが長期的には大きな差につながるので、水平器はぜひ活用してくださいね♪

③ディアウォールで作ったDIYは定期的に点検する

ディアウォールは設置して終わりではなく、定期的に「グラついていないか」「木材が緩んでいないか」をチェックすることが大切です。

特に季節の変わり目は、湿度や温度の影響で木材が伸縮し、突っ張りが緩むことがあります。

また、長期間同じ位置に設置していると、ゴム部分が劣化して摩耗したり、設置面に跡がついて弱くなったりすることもあります。

そのため、半年に一度くらいのペースで点検すると安心ですよ。

点検方法はシンプルで、支柱を軽く揺らしてみるだけでOKです。

グラつきを感じたら、再設置や部品の交換をする合図です。

DIYしたディアウォール家具が崩れる前に、小まめな点検で事故を防ぐのが◎です♪

④ディアウォール✕補強金具で安全対策をする

ディアウォール単体では不安定だと感じる場合は、補強金具を併用すると安心ですよ。

例えば、「L字金具」を使って壁や木材同士を固定することで、揺れや抜けを防げます。

賃貸で壁に穴を開けられない場合は、ディアウォールの柱を複数本作って、柱同士を横板で連結する方法がおすすめです。

複数の支柱をつなげて一体化させると、全体の強度が増すからです。

さらに、「ラブリコ」のようにアジャスター付きの製品に切り替えると、より確実にしっかりと固定できますよ。

ラブリコは、DIY好きの間では「見た目も強度もラブリコが最高!」と言われることも多いくらい人気です。

「ラブリコ」と「ディアウォール」はどっちがおすすめかについては、下記の記事で特徴や使い勝手を徹底比較しています。

「ラブリコ」と「ディアウォール」で迷っている人は、ぜひ参考にしてください。

⑤ディアウォールの設置場所は高温多湿の環境を避ける

最後のポイントは、「設置場所の環境」です。

ディアウォールは木材を使うため、湿気や温度の影響を受けやすいんです。

梅雨時期には木材が膨張して強く突っ張り、逆に冬の乾燥期には縮んで緩むことがあります。

また、高温多湿の環境はゴム部分の劣化を早める原因にもなります。

浴室やキッチンなど湿気の多い場所では特に注意が必要ですよ!

それでもそうした環境で使いたい場合は、防湿処理された木材を選ぶか、定期的に点検して緩みがないかをチェックするようにしてください。

また、木材に「オイル」を塗布しておくのも少しは効果的です。

我が家は以前に洗面所でディアウォール収納棚を使っていたことがありますが、湿気や緩みが気になって不安で仕方なかったです。

それ以来、「湿気の多い場所では使わない!」と決めていますよ。

使う場所の環境を考えることも、ディアウォールを長く安全に使うためのコツなんですよ♪

続いて、ディアウォール以外のおすすめ代替アイテムを3つ紹介していきますね!

ディアウォール以外のおすすめ代替アイテム3つ

ディアウォール以外のおすすめ代替アイテムを3つ紹介していきます。

「ディアウォールは抜けてしまいそうで不安…」って方におすすめです。

①アジャスター式でしっかり固定できるラブリコ

ディアウォールの代替アイテムとして一番人気なのが「ラブリコ」です。

ラブリコはディアウォールと同じく2×4材を使いますが、上部にアジャスター(ネジ式の突っ張り機構)が付いているため、強度と安定感が圧倒的に高いです。

アジャスターを回すだけでテンションを細かく調整できるので、天井の素材や高さに左右されにくいのが大きなメリットでもあります。

特に、賃貸で使う場合も「簡単で安心して使える」と評判が◎なんです。

デザインもシンプルで、白や黒などのカラーバリエーションがあり、インテリアに馴染みやすいのも魅力ですよ。

価格はディアウォールより少し高めですが、安全性とおしゃれ度を考えるとコスパは非常に良いです♪

ディアウォールでもダサ見えしないおしゃれな棚を作る方法については、以下の記事でまとめています。

ディアウォールの棚作りでも、使うアイテムの組み合わせでおしゃれな棚は作れますよ♪

②突っ張り棒を活用する

コストを抑えつつ壁面収納を作りたいなら「突っ張り棒」も有効です。

最近は、強力タイプでスタイリッシュな突っ張り棒も多く、耐荷重が60キロあるものも登場しています。

特に、棚受けやハンガーラック付きの突っ張り棒は、設置が簡単で見た目もスッキリです。

ディアウォールのように木材をカットする必要もないので、DIY初心者には扱いやすいアイテムですよ。

ただし、突っ張り棒は横方向の耐荷重は強いですが、縦方向の構造物を作るにはやや不安が残ります。

そのため、本棚やディスプレイ棚よりも「カーテンレール代わり」「洋服ラック」などでの活用が向いています。

クローゼット内の仕切りや洋服の壁面収納にはピッタリな人気アイテムです♪

③アジャスター付き支柱を使う

最近人気が高まっているのが「アジャスター付き支柱」です。

これはラブリコに似ていますが、さらに自由度が高い製品が多く、業務用に近い安定性があります。

特に、「強力突っ張り支柱」として販売されているものは、耐荷重が100kg以上あるタイプも存在し、大型の収納やワークスペース作りにも使えます。

アジャスターをネジで調整できるので、数ミリ単位で高さを合わせられるのも魅力です。

天井や床が多少歪んでいても対応できるので、古い家でも安心して設置できるというメリットもあります。

見た目はやや無骨ですが、「ガッチリ固定したい」「インダストリアルが好き」という人にはピッタリのアイテムですよ♪

続いて、ディアウォールを使ったDIYでの天井抜け防止でよくあるQ&Aを5つ紹介しますね!

ディアウォールの天井抜け防止でよくあるQ&A5つ

ディアウォールを使ったDIYでの天井抜け防止でよくあるQ&Aを5つ紹介します。

①ディアウォールは賃貸でも使える?

結論から言うと、ディアウォールは賃貸でも使えます。

ビスや釘を打たずに設置できるので、基本的に原状回復が可能です。

ただし、設置の仕方によっては床や天井に跡が残ることもあるので注意が必要です。

特に長期間使用した場合や強く突っ張りすぎた場合は、跡がつきやすくなったり天井が抜けたりすることもあります。

傷防止のためには、「滑り止め保護マット」を間に挟むのがおすすめです。

また、石膏ボードの天井が抜けるトラブルについては、石膏ボードの天井の裏側に小梁が通っている部分で突っ張るようにすれば頑丈で抜けません!

石膏ボードの裏側には小さな骨組みがたくさん張り巡らされているんです。

なので、石膏ボードの裏側に小梁のある部分でディアウォール突っ張るようにしてくださいね。

そうすれば、賃貸でもディアウォールは安心して使えます。

我が家も賃貸で使っていましたが、退去のときに外しても目立つ跡は残りませんでしたよ♪

②ディアウォールは石膏ボードの天井でも大丈夫?

石膏ボードの天井は注意が必要です。

表面が柔らかくて圧力に弱いため、ディアウォールを直接突っ張らせても安定しにくいからです。

また、石膏ボードの天井が抜けるというトラブルも報告されています。

石膏ボードの裏側には、小さな骨組みがたくさん張り巡らされています。

なので、石膏ボードの裏側に小梁のある部分でディアウォールを突っ張るようにしてください。

そうすれば、石膏ボードの天井でディアウォールを使っても天井が抜けませんよ♪

③ディアウォールで突っ張ることが難しいときの代用品はある?

ディアウォールで突っ張ることが難しいときの代用品には、「ラブリコ」や「アジャスター付き支柱」など、圧力を調整できるタイプを選ぶのがおすすめです。

ネジを締めて調節しつつ突っ張れるので、DIY初心者でも扱いやすくてしっかりと突っ張れます。

④ディアウォールの耐荷重はどのくらい?

ディアウォール単体の耐荷重は、設置条件によって大きく変わります。

一般的には、1本あたり20〜30kg程度が目安とされています。

ただし、これは「支柱にかかる荷重」であって、横板や棚の構造によっても変わってきます。

安全に使いたいのなら、「メーカー発表値の半分程度」と考えておくと安心です。

例えば、本棚を作るなら1本の支柱に全ての荷重を集中させず、複数本の柱を使って分散させるようにすると安心ですよ♪

⑤ディアウォールは天井に跡は残る?

ディアウォールは原則として跡が残りにくいですが、長期間の使用や強いテンションで設置すると、跡や凹みが残ることがあります。

特に、クロス張りの天井や柔らかい材質だと跡が残りやすいです。

傷を防ぐためには、「滑り止め付き保護マット」を挟むと安心ですよ。

⑥ディアウォールは長期間放置しても問題ない?

ディアウォールは長期間放置すると緩んだり劣化したりすることがあります。

特に、木材の伸縮やゴム部分の摩耗が原因で、設置当初の安定感が失われることもあります。

そのため、定期的に点検して「グラつきがないか」を確認するのが大切です。

半年に一度くらい軽く揺らしてチェックするだけでも安心感が違いますよ。

また、長期間使う場合はアジャスター付きの「ラブリコ」などに切り替えるのもおすすめです。

ネジで微調整できるので、気付いたときに緩みをすぐに直せるというメリットがあるからです。

まとめ|ディアウォールで天井が抜けたときの原因と対処法

ディアウォールが天井から抜けたり、ディアウォールで天井が抜けるのは、ちょっとした設置ミスや環境による影響が大きな原因です。

圧力不足や天井の素材の弱さ、設置する場所、水平のズレなど、見落としがちなポイントが多いんです。

でも、正しい手順と正しい位置で設置をしたり、ゴム板や補強板を使ったりするだけで、失敗やトラブルは大きく改善します。

ディアウォールを上手く使えば、自分にぴったりの収納が作れて暮らしの自由度がグッと広がります!

ぜひ、「ディアウォール」を正しい知識で安全に楽しんでくださいね♪

それでも心配ならば、「ラブリコ」や「アジャスター付き支柱」など、取り付けが簡単で強度も高い代替アイテムを選んでみてください。

耐荷重が増してアジャスターで調節しながら強く突っ張れることで、安心感は段違いに良くなりますよ♪

\アジャスターで簡単に突っ張れるおしゃれなラブリコ♪/

\シンプルで使いやすいと人気加速中のアジャスター金具♪/

スポンサードリンク

スポンサードリンク