スマホのVRゴーグルを自作!100均レンズを使った作り方!

スポンサードリンク

こんにちは!

スマホのVRゴーグルが欲しい。でも、高価なVRゴーグルは買う気がしない。

かといって、安すぎるVRゴーグルの商品は質に不安を感じて買えない。

「それでも一回はVR体験してみたいんだよ!」なんて思ったりしていませんか?

スマホのVRゴーグルは、100均の材料や無料のダウンロード素材で簡単に自作できます!

しかも、VRゴーグル専用のレンズなしでも作れるんです。

なぜなら、100均のルーペが自作VRゴーグルのレンズとして使えるからです。

この記事では、100均や無料のダウンロード素材を使った自作のVRゴーグルの作り方を紹介します!

100均でVRゴーグルを自作する時の作り方!

まずは、すごく簡単なVRゴーグルの作り方から紹介します。

VRゴーグルというよりVRメガネに近いもので、VR体験の動画がどんなふうに見えるのかが分かる程度のクオリティーだと思って下さい。

材料は以下の通りです。(100均で揃えられます)

- ルーペ2個(ダイソー)

- 割り箸(100均)

- 輪ゴム(100均)

この3つの材料で、VR動画がVRゴーグルでどんな映像になるのかが見られます。

ただし、VRゴーグルというよりVRメガネ的な簡単なものなので没入感はありません。

【手順1】100均のルーペ2つを自分の目の幅で並べます。

【手順2】メガネの形になるように割り箸で挟んで輪ゴムで固定します。

ルーペのレンズのみぞに割り箸をはめると滑らずに固定ができます。

たったこれだけで、すごく簡易的なVRメガネが完成です。

安っぽい作りですよね。でも、YouTubeなどのVR動画を見ると、ちゃんと3Dの映像として見ることはできます。

100均で自作したVRゴーグルのピント調節方法

動画がボヤケてしまうときは、VRめがねのピントが合っていません。

スマホと自作のVRめがねの距離を5cm〜10cmの間で動かしつつ、映像がボヤケない位置を探ってみて下さい。

また、2 個並べたルーペの距離を近付け過ぎないようにもしてみて下さい。

どうですか?映像がボヤけなくなりましたか?

少しカッコ悪いVRゴーグルもどきですが、VRの3D映像は楽しめるはずです。

いやいや!いくらなんでも見た目が悪いでしょ!

と思った人は、無料ダウンロードができるVRゴーグルの型紙で自作するのがおすすめです。

型紙を使ってVRゴーグルを自作をした方が、割り箸よりは本格的なVRゴーグルを作ることができるからです。

スポンサードリンク

VRゴーグルを自作できる型紙のダウンロードで作る方法

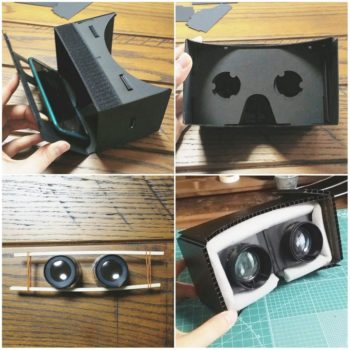

まず、VRゴーグルの箱から作っていきます。

【手順1】GoogleCardboardのサイトから型紙を無料でダウンロードします。

▶ Google Cardboardテンプレート(現在はダウンロードできません)

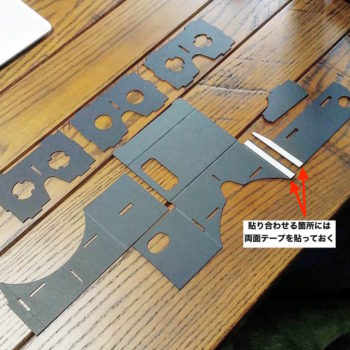

【手順2】ダウンロードしてプリントした型紙を、ダンボールや厚紙に貼り付けてカッターナイフで切り取ります。

【手順3】型紙で貼り合わせて繋げる部分に両面テープを貼ります。

【手順4】ダウンロードした図面通りに型紙を繋ぎ合わせます。

【手順5】型紙を折り返して組み立ててVRゴーグルの箱型を作ります。

これで、VRゴーグルの箱の完成です。

続いて、自作のVRゴーグルにレンズを入れていきます。

自作のVRゴーグルに100均のレンズを入れる

無料の型紙で作れるVRゴーグルはレンズなしです。

だから、自分でレンズを用意する必要があります。

自作するVRゴーグルのレンズには、100均のルーペを使います。

【手順1】VRゴーグルの箱にレンズを入れる型紙をはめ込みます。

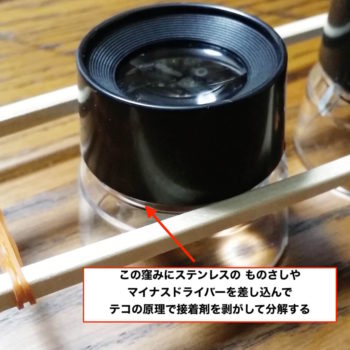

【手順2】100均ダイソーのルーペを分解して、VRゴーグル用のレンズを作ります。

ルーペのレンズは接着剤でつけられています。

レンズの蓋の凹みに棒を差し込み、テコの原理を使って力いっぱい剥がすことで分解できます。

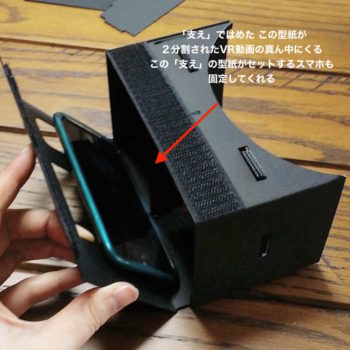

【手順3】VRゴーグルにレンズを入れて、VRゴーグルの中心に「支え」の型紙をはめ込みます。

【手順4】VRゴーグルの蓋になる部分にマジックテープを貼り、スマホをセットします。

これで、無料ダウンロードができる型紙を使って自作する「VRゴーグル」の完成です。

スポンサードリンク

型紙で自作したVRゴーグルの使用感は?

実際に自作したVRゴーグルとして使ってみると、ピント調節がかなり難しいと感じました。

レンズとスマホの距離が自分には近すぎたため、映像が少しボヤケてしまいます。

ただ、人によって綺麗に見える位置(ピント)は違います。

型紙で作る自作のVRゴーグルが、自分のピントにぴったりの場合もあります。

型紙のVRゴーグルできれいに映像が見える人は、コスパよくVR体験ができてラッキーです。

更に、VRゴーグルをずっと手で持っていると疲れます。

特に、首と肩がかなり疲れてしまいます。

高価な印象が強いVRゴーグルですが、実は2000円前後でも販売されています。

レビュー評価もなかなか良いです。

Amazonで1番売れているVRゴーグルは、「VRゴーグルのAmazon人気ランキング」で確認してみてください。

自作したVRゴーグルを使ってみて、

もっとちゃんと見てみたい!

もっと臨場感を味わいたい!

と思ったのならば、自作のVRゴーグルではなくて、安い既製品を買った方がきっと臨場感があります。

とはいえ、自作のVRゴーグルも安く買えるVRゴーグルも、装着時に多少の光の漏れがあり、まるでそこにいるかのような臨場感は味わえません。

最高のVR体験がしたいのならば、スマホをセットせずに完全ワイヤレスでVRが楽しめるVRゴーグル「Oculus Quest 2」や「MetaQuest3」などがおすすめです。

とはいえ、

ちょっと高いな〜!本格的なVRゴーグルには手が出ない!

という人には、VRゴーグルのレンタルがおすすめです。

例えば、楽天市場の「モノカリ」というお店を利用すれば、VRゴーグルを買うよりも低価格でVRゴーグルのレンタルができます。

また、「アリスプライム」という人気家電を800種類以上借りられるサイトでも、VRゴーグルのレンタルをやっています。

ホットクックなどの人気調理家電から美容家電までも借りられます!

「アリスプライム」は、今だと初月無料キャンペーン中です!

さらに、モッピーやハピタスなどの㌽サイトに登録をして、その㌽サイトから「アリスプライム」に申し込めば、㌽サイトからの㌽が貰えます!(1㌽=1円!)

▶ハピタスからアリスプライムに申し込めば4380㌽も貰える!(記事を書いた時点では!)

こんな感じで、本格的なVRゴーグルを手軽に体験できるサービスはたくさんあります。

もし、100均の自作VRゴーグルでVRゴーグルに興味がわいたのなら、こういったお得なサービスを活用してみるのもおすすめです!

スポンサードリンク

まとめ

スマホのVRゴーグルは100均の材料で安く自作することができます。

でも、100均の自作VRゴーグルだと、まるでそこにいるかのような臨場感はありません。

それでも、子供と一緒に簡単に作れる自作のVRゴーグルは、夏休みの工作などにはとてもおすすめです。

また、「VR体験がどんなものか気になる!」という感じでしたら、まずは自作のVRゴーグルでVRがどんなものか体験してみるのもありです。

VRを体験したことで、

もっと臨場感のある映像で見たい!

と思えば、本格的なVRゴーグルの購入やレンタルを検討してみてはどうかなと思います。

上記で紹介した通り、VRゴーグルのレンタルサービスは初月無料や㌽還元などがあってかなりお得です!

高価なVRゴーグルを試してみたいと思った時には、ぜひ活用してみて下さい!

今日はここまで〜

スポンサードリンク

スポンサードリンク